Diabète

Sources

L’essentiel des patho par spécialités pour l’infirmière, Laurence Pitard, 2008, Elsevier Masson

Les pathologies en un coup d’oeil pour les infirmiers, Stéphane Cornec, 2018, Elsevier Masson

Pathhologies et thérapeutiques en soins infirmiers, Kim Quintero Y Perez, 2018, Elsevier Masson

Processus physiopathologiques, 2015, Sup’Foucher

Fédération française des diabétiques

Inserm

Cours IFSI

Mis à jour le 14/11/2021

I. Définition

Le diabète se caractérise par une hyperglycémie chronique, c’est-à-dire un excès de sucre dans le sang et donc un taux de glucose (glycémie) trop élevé.

- Soit une glycémie à jeun > 1,26 g/L (7 mmol/L) à deux reprises

- Ou une glycémie > 2 g/L (11 mmol/L) à n’importe quel moment de la journée

Rappel : la norme de la glycémie est comprise entre 0,80 et 1,10 g/l.

II. Classification des diabètes

On distingue différents types de diabète :

- Type 1

- Type 2

- Gestationnel

- Secondaires : endocriniens (liés à une pathologie ou une tumeur), iatrogènes (liés à des médicaments), pancréatiques (liés à des pathologies du pancréas)

- Génétiques : mody (diabète de la maturité qui survient chez les jeunes de 1 à 6 ans), mitochondrial (transmis par la mère, diabète + surdité), néonatal transitoire ou définitif, syndrome d’insulino-résistance sévère

III. Diabète de type 1

Définition

Le diabète de type 1 est appelé diabète insulino-dépendant (DID). Il apparaît plutôt chez le sujet jeune mais il est possible tout au long de la vie.

Physiopathologie

Il est dû à la destruction progressive des cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas par un mécanisme auto-immun. Cette destruction entraîne une mauvaise utilisation du glucose par les cellules et son accumulation dans le sang.

Facteurs de risque

Prédisposition génétique

Facteur déclenchant : viral, toxique, stress

Diagnostic

Présence d’autoanticorps circulant dans le sang révélant une activation du système immunitaire contre les cellules bêta du pancréas

Phase asymptomatique avant le début des symptômes d’hyperglycémie

Syndrome cardinal (brutal) : polyurie, polydipsie, amaigrissement, polyphagie

Asthénie

Glycosurie et cétonurie (sur bandelette urinaire)

Coma acidocétosique

Traitements

Insulinothérapie pour reproduire la sécrétion physiologique d’insuline avec l’utilisation de plusieurs types d’insulines (sous forme d’injections plusieurs fois par jour ou avec une pompe à insuline) : ultra-rapides, rapides, intermédiaires, lentes et mixtes.

Éducation thérapeutique, auto-surveillance glycémique

Activité physique, suivi diététique

Greffe possible rein-pancréas si complications rénales, greffe d’îlots de Langerhans

IV. Diabète de type 2

Définition

Le diabète de type 2 est appelé diabète non-insulinodépendant (DNID). Il peut devenir insulinoréquérant (DIR), lorsque les antidiabétiques oraux ne suffisent plus. Il apparaît plutôt chez l’adulte après 40 ans. C’est une maladie évolutive.

Facteurs de risque

Âge

Hérédité

Surpoids, obésité androïde

Alimentation

Sédentarité

Certains médicaments

Physiopathologie

Insulinorésistance : baisse de l’efficacité de l’insuline au niveau des tissus-cible avec augmentation de la production hépatique de glucose et diminution de la glycolyse au niveau du muscle.

Insulinopénie : insuffisance de la sécrétion d’insuline, relative puis absolue.

Diagnostic

Maladie souvent silencieuse (symptomatologie pauvre) découverte au cours d’un bilan ou de complications.

Traitements

Antidiabétiques oraux

V. Diabète gestationnel

Définition

Le diabète gestationnel est un trouble de la tolérance aux glucides constatée pendant la grossesse et qui disparaît (pas toujours) après l’accouchement.

Facteurs de risque

Grossesse tardive

Obésité ou surpoids

Antécédent de diabète gestationnel

Antécédents familiaux de diabète

Antécédent de macrosomie foetale

Signes

Asymptomatique ou des symptômes similaires à ceux des autres types de diabète

Complications

Pour la mère : risque de pré-éclampsie, risque de césarienne, risque d’accouchement prématuré

Pour l’enfant : taux de mortalité néonatale x 4 si diabète négligé, macrosomie et dystocie des épaules, hypoglycémie, prématurité, hypotrophie, détresse respiratoire, risque de développer plus tard un diabète de type 2

Dépistage

Glycémie à jeun lors du premier trimestre

Test HGPO (hyperglycémie provoquée par voie orale) avec 75g de glucose. Ce test est réalisé entre la 24e et la 28e SA.

Traitement

Activité physique si pas de contre-indications

Suivi diététique

Auto-surveillance glycémique

Insulinothérapie si les mesures diététiques ne suffisent pas

VI. Surveillance des patients diabétiques

Vérifier le bon équilibre glycémique afin de prévenir l’apparition des complications

Auto-surveillance glycémie : glycémie à jeun entre 1,10 g/l et 1,40 g/l

Objectif glycémique entre 0,80 et 1,60 g/l

Dosage de l’hémoglobine glyquée (HbA1c) : tous les 3 à 4 mois (Objectif à 7,5)

- > 9 : risque infectieux

- > 8 risque de néphropathie

- > 7 risque de microangiopathie

Bilan annuel approfondi

Education thérapeutique

VII. Complications du diabète

Comas diabétiques

Acidocétose : cétose + acidose avec diminution du pH, hyperglycémie à 3-5 g/l

Hyperosmolaire : hyperglycémie > 6g/l + hypernatrémie, déshydratation

Acidose lactique : rare, lié à une accumulation lactates

Hypoglycémie : agitation, confusion, mouvements anormaux

Complications dégénératives

Microangiopathies diabétiques : rétinopathie (cause de cécité), néphropathie (cause d’insuffisance rénale terminale-, neuropathie

Macroangiopathies diabétiques : athérosclérose, AVC, coronaropathie, AOMI

Pied diabétique

Autres complications

Infections

Complications dermatologiques

Complications dentaires

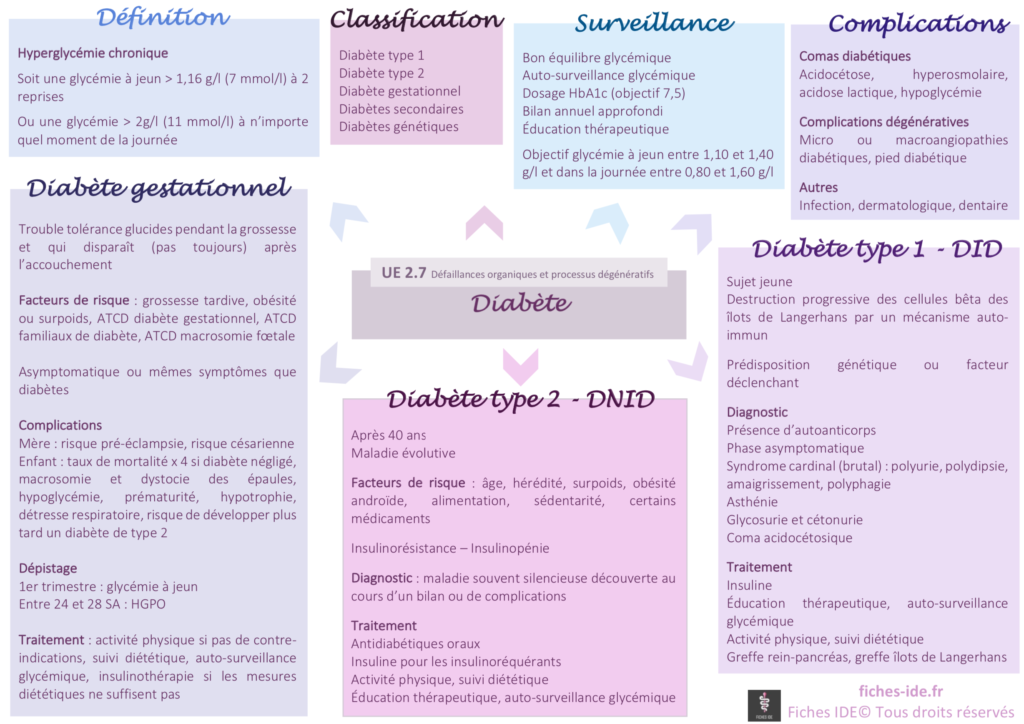

Pour résumer (carte mentale)