Notion d'immunité

Sources

Composantes cellulaires du système immunitaire sur msdmanuals.com

Cours IFSI

La maxi compil du diplôme infirmier, 2021, Vuibert

L’immunologie : les bases pour comprendre, D. Olive, 2020

Manuel d’anatomie et de physiologie humaines, Tortora Derrickson, 2022, De Boeck Supérieur

Système immunitaire sur cnrs.fr

Mis à jour le 24/02/2024

I. Généralités

La notion d’immunité comprend le système immunitaire qui protège l’organisme contre les agressions par les bactéries, virus ou autres agents pathogènes. C’est le système de défense de ce qui est étranger à l’organisme.

On distingue 2 lignes de défense :

- L’immunité non spécifique ou innée

- L’immunité acquise spécifique ou adaptative

II. Organisation du système immunitaire

On distingue les organes lymphoïdes primaires et secondaires

- Primaires = moelle osseuse, thymus = production des cellules du système immunitaire

- Secondaires = rate, ganglions lymphatiques, tissus lymphoïdes = lieu de stockage et d’activation des cellules du système immunitaire

Cellules immunitaires

- Leucocytes ou globules blancs (polynucléaires, lymphocytes, monocytes)

- Mastocytes (dans les tissus)

- Thrombocytes (libération de médiateur de l’inflammation)

III. Immunité non spécifique

On parle également d’immunité naturelle ou innée ; c’est une défense précoce. Les mécanismes de défense sont présents dès la naissance.

L’immunité innée empêche l’entrée des agents infectieux de la même manière quel que soit l’agent ; elle est non spécifique et est mise en jeu immédiatement.

Différentes cellules sont impliquées : les polynucléaires (neutrophiles, éosinophiles), les monocytes et les macrophages.

Moyens de défense :

- La peau et les muqueuses : protection mécanique, chimique et biologique

- Les protéines antimicrobiennes internes

- Les phagocytes et les cellules tueuses naturelles (natural killer)

- La réaction inflammatoire : douleur, rougeur, chaleur et oedème

IV. Immunité spécifique

On parle également d’immunité acquise ou adaptative ; c’est une défense tardive mais plus efficace.

L’immunité spécifique est dirigée contre un agent étranger en particulier, elle est spécifique de l’agresseur. Elle est notamment caractérisée par la mise en jeu des lymphocytes B et T.

2 types d’immunité spécifique :

- L’immunité à médiation humorale

- L’immunité à médiation cellulaire

L’immunité à médiation humorale est mise en jeu lorsque l’agresseur est d’origine extracellulaire :

- Elle est assurée par les immunoglobulines ou anticorps qui sont sécrétées par les lymphocytes B en réponse à un antigène

- C’est l’introduction de l’antigène dans l’organisme qui provoque l’apparition des anticorps

- Certains lymphocytes B vont se différencier en plasmocytes sécréteurs d’anticorps ou en lymphocytes B mémoires

L’immunité à médiation cellulaire est mise en jeu lorsque l’agresseur est d’origine intracellulaire :

- Elle fait intervenir les lymphocytes T qui sont des cellules immunitaires circulant dans le sang et la lymphe

- Il n’y a pas de reconnaissance directe de l’antigène, mais par l’intermédiaire d’une cellule dendritique appelée cellule présentatrice d’antigènes (CPA)

- Il y a prolifération et différenciation des lymphocytes activés : on distingue les lymphocytes TCD4 (ou T helper) et les lymphocytes TCD8 (ou T killer)

- Les lymphocytes TCD4 coordonnent et régulent les réponses immunitaires

- Les lymphocytes TCD8 permettent la destruction de l’agent étranger par cytotoxicité et lyse cellulaire

V. Système HLA

Le système HLA (Human Leukocyte Antigen) est un système majeur de compatibilité tissulaire chez les humains.

Le rôle principal du système HLA est de présenter les antigènes aux lymphocytes T.

Il contribue également à la compatibilité des greffes d’organes et de tissus chez les humains.

2 familles de protéines HLA :

- Molécules HLA de classe I : à la surface de pratiquement toutes les cellules de l’organisme

- Molécules HLA de classe II : à la surface des lymphocytes et des cellules présentatrices

VI. Maladies du système immunitaire

Déficits immunitaires

- Congénitaux (ex : hypogammaglobulinémie)

- Acquis (ex : infection VIH, absence de rate)

Hypersensibilités : réponse inappropriée du système immunitaire à un antigène étranger (allergie)

Maladies auto-immunes : réponse inappropriée du système immunitaire face à un des propres composants de l’organisme

- Ex : maladie de Biermer, polyarthrite rhumatoïde, vitiligo

VII. Réponse immunitaire

Pour résumer, voici les différentes étapes de la réponse immunitaire :

Immunité innée

- Reconnaissance initiale

- Réponse inflammatoire

- Phagocytose

Immunité adaptative

- Présentation de l’antigène

- Activation de lymphocytes

- Prolifération et différenciation

- Réponse des cellules effectrices

- Mémoire immunitaire

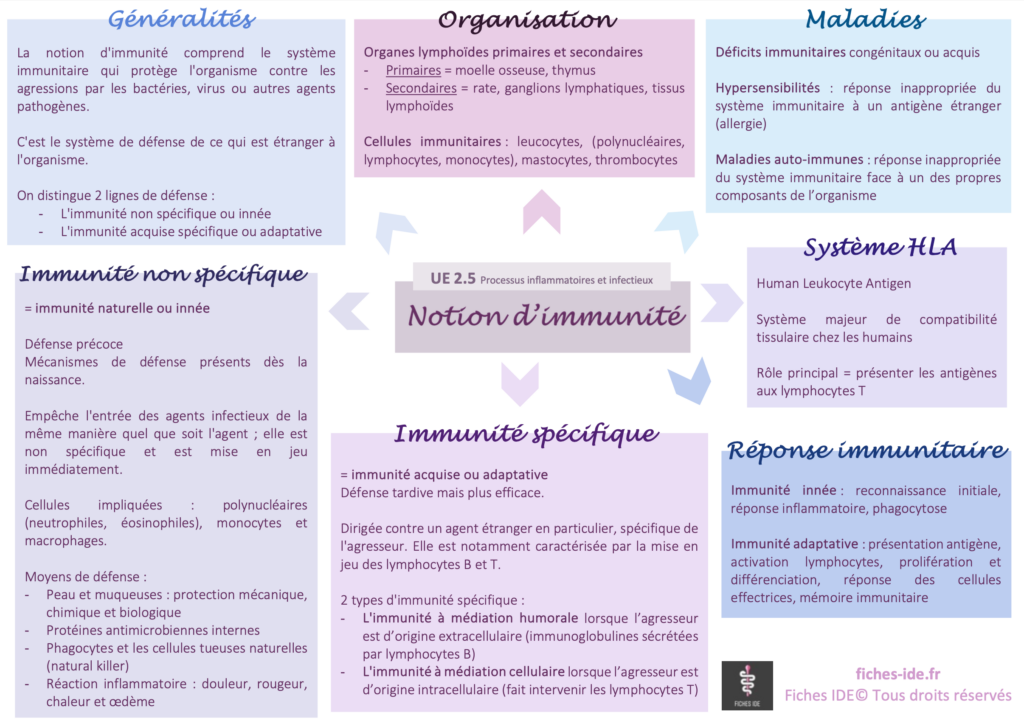

Pour résumer (carte mentale)